現代アートとは?特徴や歴史、楽しみ方を詳しく解説

現代アートは決まった正解や見方がなく、誰でも自由に楽しめる芸術です。

さまざまな表現や作家のメッセージが込められているため、最初は戸惑うかもしれませんが、感じたことや疑問を大切にすると、少しずつその魅力が見えてきます。

この記事では、現代アートの歴史や特徴、楽しみ方まで詳しく解説します。

現代アートとは?

現代アートとは、20世紀半ば以降に登場した、従来の枠組みにとらわれない自由な表現が特徴の芸術ジャンルです。

絵画や彫刻だけでなく、写真、映像、インスタレーション、パフォーマンスなど、さまざまな手法が用いられ、アーティストの個性や社会的メッセージが色濃く反映されています。

従来の美術が持つ「こうでなければならない」という制約を超え、日常的な素材や既製品、デジタル技術なども積極的に取り入れることで、作品の幅を大きく広げています。

また、現代アートは社会や政治、文化など現代社会が抱える課題や問いをテーマにすることも多く、鑑賞者自身が作品の意味を考え、自由に解釈する余地がある点も大きな魅力です。

一見難解に感じますが、背景や意図を知ることで、より深く楽しめるアートの世界が広がっています。

現代アートの歴史

現代アートの歴史を紐解くと、時代ごとに大きな転換点が存在します。

ここでは、「写真技術の登場」と「マルセル・デュシャンの『泉』が与えた衝撃」という2つの出来事を中心に、現代アートがどのように発展してきたのかを見ていきましょう。

写真技術の登場

19世紀中頃に写真技術が登場すると、絵画の役割は大きく変化しました。

それまで画家たちが担っていた「現実を忠実に描写する」という役割が、写真に取って代わられることになります。

この変化によって、芸術家たちは「写実性」だけがアートの価値ではないと気づき、写真では表現できない感情や印象、抽象的な世界を探求し始めました。

印象派や表現主義など新しい美術が次々と生まれ、アートの表現は多様化していきます。

写真技術の普及は、芸術における「何を描くか」から「どう表現するか」へと価値観をシフトさせ、現代アートの出発点となったのです。

マルセル・デュシャンの『泉』が与えた衝撃

1917年、マルセル・デュシャンは既製の男性用小便器に「R. Mutt」と署名し、『泉(Fountain)』と題して展示しました。

この作品は当時の美術界に大きな衝撃を与え、芸術とは何かという根本的な問いを投げかけました。

芸術作品が物理的な美しさだけでなく、アーティストの発想やコンセプトそのものが芸術の価値となりうることを示したのです。

この考え方は「レディ・メイド」と呼ばれ、現代アートにおける技術よりも背後にある概念や思想を重視するコンセプチュアル・アートの先駆けとなりました。

『泉』をきっかけに、観念的なアートやレディメイド作品が広まり、現代アートは「鑑賞者が考えることで完成する」という新しい価値観へと大きく舵を切ります。

現代アートの特徴

現代アートとは、従来の枠を超えた幅広い表現形式や、アイデア・コンセプト重視、高いメッセージ性が特徴の芸術分野です。ここでは、現代アートの特徴について詳しく解説します。

幅広い表現形式

現代アートの最大の特徴のひとつは、表現形式の多様性です。

絵画や彫刻といった伝統的な手法にとどまらず、映像、インスタレーション、パフォーマンス、デジタルアートなど、さまざまなメディアを用いて作品が制作されます。

アーティストは伝統的な枠組みにとらわれず、空間や時間、さらには日常的な物までをも自由に活用し、独自の世界観を表現します。

こうした多様なアプローチが、現代アートをより身近で刺激的なものにし、鑑賞者に新たな発見や体験をもたらしています。

アイデアやコンセプトを重視

現代アートでは、作品の見た目や技術的な完成度よりも、背後にあるアイデアやコンセプトが重視されます。

1960年代以降に広まったコンセプチュアル・アートの流れを受け、アーティストは「何を表現するか」よりも「なぜ、どのように表現するか」に価値を置くようになりました。

物理的な形態よりも、作品を通じて伝えたい思想や問いかけが重視されるため、鑑賞者もその意図を読み解く楽しみを味わえます。

高いメッセージ性

現代アートは、社会問題や時代背景へのメッセージ性が非常に高い点も特徴です。

環境問題やジェンダー、政治、経済、アイデンティティなど、現代社会が抱える課題をテーマにした作品が多く見られます。

アーティストは作品を通じて社会への疑問や批判、提案を投げかけ、鑑賞者に思考や対話を促します。メッセージ性の強さが、現代アートを単なる美術作品以上の存在へと押し上げています。

モダンアートとの違い

モダンアートと現代アートは混同されがちですが、時代やアプローチに明確な違いがあります。

モダンアートは、19世紀後半から20世紀中頃にかけての芸術運動を指し、印象派やキュビズムなど、伝統的な美術からの脱却を目指した作品が含まれます。

一方、現代アートは20世紀半ば以降の芸術を指し、社会的・政治的なテーマを扱い、コンセプトやアイデアを重視する点が特徴です。

このように、モダンアートは形式や技法の革新に焦点を当てたのに対し、現代アートは思想やメッセージの伝達に重きを置いています。

現代アートの楽しみ方

現代アートとは、自由な発想で楽しめる芸術分野ですが、「どう鑑賞すればいいのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、日常生活に現代アートを取り入れる具体的な方法を紹介します。

よく観察する

現代アートを楽しむ第一歩は、作品をじっくりと観察することです。

表面的な印象だけでなく、色彩、形状、素材、配置など細部に目を向けると、アーティストの意図やメッセージが見えてきます。

例えば、作品を上下左右から眺めたり、距離を変えて見ることで、新たな発見があるかもしれません。観察を通じて作品との対話が生まれ、理解と感動が深まります。

作品の意味を考える

現代アートの多くは、鑑賞者に問いを投げかけるような構造になっています。

作品を見て、「なぜこの素材を使ったのか」「どんなメッセージが込められているのか」と自分なりに考えてみましょう。

正解や間違いはなく、自由な発想で作品の意味を想像することが大切です。

自分なりの答えを見つけることで、作品がより身近に感じられ、鑑賞体験が豊かになります。現代アートは考えながら楽しむことで、より深い魅力を発見できるジャンルです。

背景を探る

作品や作家の背景を知ることで、現代アートの理解が一層深まります。

アーティストの経歴や制作時の社会状況、文化的背景などを調べると、作品の意図やメッセージが明確になる可能性があります。

例えば、社会問題や政治的なテーマを扱った作品では、その時代の出来事を知ると、より深い意味を読み取れるでしょう。

背景を探ることは、鑑賞者自身の視野を広げるきっかけにもなります。

日常に取り入れる

現代アートは美術館だけでなく、私たちの日常にも溶け込んでいます。

広告やファッション、街中のストリートアートなど、身近な場所でアートのエッセンスを見つけられるでしょう。

また、お気に入りの作品を自宅に飾ったり、アートイベントに参加すると、日常の中でアートを楽しめます。

アート作品を生活空間に飾ったり、アーティストとのコラボアイテムを楽しんだりすることで、日常に新しい刺激や発見が生まれます。

現代アートを身近に感じることで、日々の暮らしがより豊かでクリエイティブになります。

代表的な現代アート作品

現代アートとは、時代や国境を越えて多様な表現が生まれる分野です。

ここでは、バンクシーの『Girl with Balloon』やアンディ・ウォーホルの『Shot Sage Blue Marilyn』、キース・へリングの『Radiant Baby』など、世界的に高い評価を受ける代表作を紹介します。

さらに、草間彌生、村上隆、奈良美智といった日本を代表するアーティストの名作も取り上げ、それぞれの魅力や背景について解説します。

バンクシー『風船を持つ少女(Girl With Balloon)』

バンクシーの『Girl with Balloon』は、現代アートにおける象徴的な作品の一つです。少女が手を伸ばす赤い風船は、希望や純粋さを象徴し、多くの人々の心を捉えています。

この作品は2002年にロンドンの壁に描かれ、その後、オークションで落札された直後に自動的に裁断されるというパフォーマンスでも話題となりました。

この行為は、アート市場への批判や、アートの本質についての問いかけと解釈されています。『Girl with Balloon』は、視覚的なシンプルさの中に深いメッセージを込めた、現代アートの代表作です。

アンディ・ウォーホル『ショット・セージブルー・マリリン』

アンディ・ウォーホルの『ショット・セージブルー・マリリン』は、ポップアートの象徴とも言える作品です。マリリン・モンローの肖像をシルクスクリーンで表現し、1964年に制作されました。

この作品は、パフォーマンスアーティストによって銃撃されたことから「Shot」シリーズと呼ばれています。2022年に約253億円で落札され、20世紀のアート作品として史上最高額を記録しました。

ウォーホルは、セレブリティ文化や大量消費社会への風刺を込めており、『ショット・セージブルー・マリリン』は、その代表的な例として評価されています。

キース・へリング『光輝く赤ん坊(Radiant Baby)』

キース・へリングの『光輝く赤ん坊』は、彼の作品の中でも特に象徴的なモチーフです。

光り輝く赤ん坊の姿は、人間の純粋さや希望を表現しており、へリング自身が「人間の存在における最も純粋でポジティブな体験」と述べています。

彼の作品は、エイズや人種差別などの社会問題への関心を反映しており、『光輝く赤ん坊』もその一環として位置づけられます。

シンプルな線で描かれたこの作品は、視覚的なインパクトと深いメッセージ性を兼ね備え、現代アートにおける重要な位置を占めています。

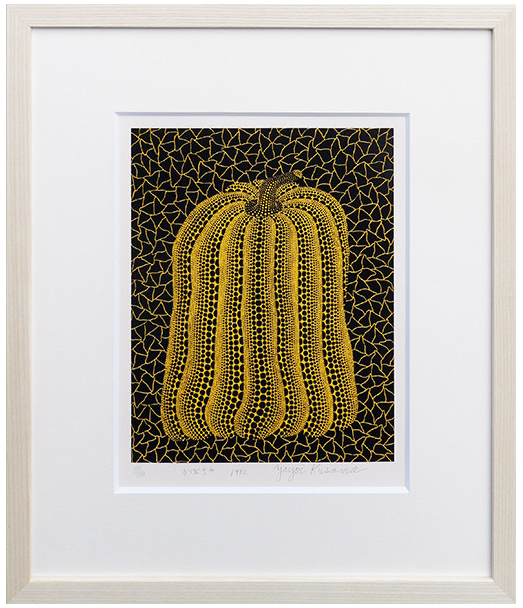

草間彌生『かぼちゃ』

草間彌生の『かぼちゃ』は、日本を代表する現代アート作品のひとつです。

鮮やかな黄色と黒の水玉模様が特徴的なこのモチーフは、草間自身の幼少期の体験や精神的な葛藤から生まれました。

かぼちゃのユーモラスで力強いフォルムは、彼女にとって安心感や「生きる力」を象徴しています。

また、草間はこの作品を通して、自分自身の分身やアバターとしての意味も込めており、自己表現の核となっています。

直島や福岡市美術館などに展示されている巨大な『かぼちゃ』は、見る人にエネルギーと独自の世界観を伝え、国内外で高く評価されています。

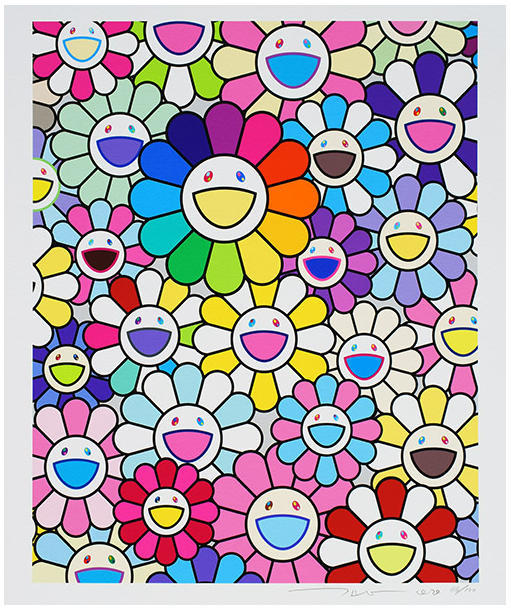

村上隆『お花』シリーズ

村上隆の『お花』シリーズは、彼の代名詞ともいえる作品群です。カラフルな花びらと中央の笑顔が特徴的で、見る者にポジティブな感情を呼び起こします。

このモチーフは、ポップカルチャーと日本の伝統美術を融合させた「スーパーフラット」理論を体現しています。

六本木ヒルズで展示された高さ約10メートルの彫刻『お花の親子』など、大規模なインスタレーションも展開され、アートとテクノロジーの融合を試みています。

『お花』は、現代アートが持つ多様性と親しみやすさを象徴する作品です。

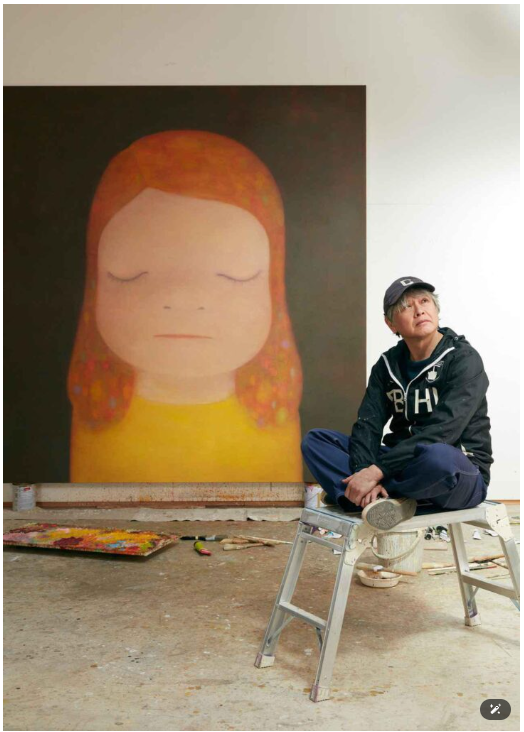

奈良美智『ナイフ・ビハインド・バック(Knife Behind Back)』

奈良美智の『Knife Behind Back』は、彼の作品の中でも特に注目される一作です。

2000年に制作されたこの作品は、挑戦的なまなざしの少女を描いており、タイトルが示すように背中にナイフを隠していることを暗示しています。

ナイフ自体は描かれていないものの、見る者に緊張感と想像力を喚起させます。

この作品は、2019年に香港で開催されたサザビーズのオークションで約2,500万ドルで落札され、奈良の作品として最高額を記録しました。

『Knife Behind Back』は、子どもの純粋さと内に秘めた感情の複雑さを表現した、現代アートの名作です。

まとめ

現代アートとは、20世紀半ば以降に登場した、従来の枠組みにとらわれない自由な表現が特徴の芸術ジャンルです。

絵画や彫刻だけでなく、写真や映像、インスタレーションなど多彩な手法が用いられ、社会的メッセージやアーティストの個性が色濃く反映されています。

鑑賞者が自由に解釈し、思考を巡らせる余地がある点も大きな魅力です。

翠波画廊では、アンディ・ウォーホルやキース・へリングなどの海外アート作品や草間彌生、奈良美智、村上隆など国内外で高く評価される日本の現代アート作品を、数多く取り扱っています。

市場が拡大し続ける現代アートの最新動向や、自由な発想で楽しむ鑑賞の魅力も発信しています。気軽に現代アートの世界に触れてみませんか。

私たちにできること

1

絵画購入のご相談

些細なこともお気軽にご相談ください。

30日以内の返品保証など

安心のサービスをご用意

2

お部屋やご予算に合わせた

絵画のご提案

お客様のご要望をお伺いし、

1,500点以上の豊富な作品から

最適な一枚をご提案いたします。