ピックアップアーティストPick up Artist

ハンス・イヌメ |

||

|

独自の画材や技法を駆使し、繊細で感受性豊かな作品を生み出しているハンス・イヌメは、鶏、豚、犬、猫、羊など身近な生き物たちを人と同じ地球上の家族ととらえ、作品の重要なモチーフとして繰り返し描いています。また音楽家でもあるイヌメの作品の中には、ハーモニー、リズム、即興性といった音楽的要素も感じられます。暖かみのあるユーモアと愛情あふれるイヌメの作品は日本、ヨーロッパ各地で人気を集めています。 |

|

|

鑑賞者へダイレクトに伝わる作品づくり

|

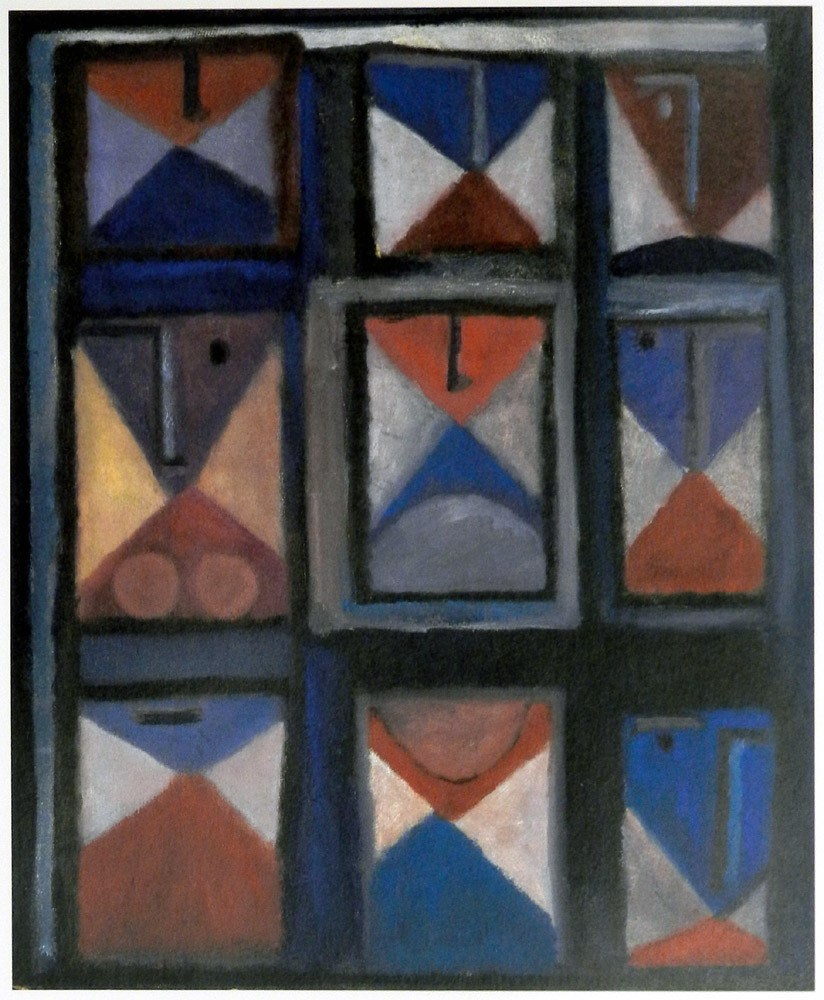

今でこそ多くのファンを獲得し、ヨーロッパはもとより日本でも画家として商業的にも成功しているハンス・イヌメですが、美術学校を中退した後、今の絵のスタイルに行きつくまでには、ドイツ表現主義の影響を受けた抽象絵画や、アフリカの原始美術から想を得たと思われる作品を数多く描いていた試行錯誤の時代がありました。

イヌメにとっての模索の時代は、美術学校の非常勤講師のかたわら多才な芸術的才能を生かして、ロックバンドのベースギターを担当しながら生計を立てつつ画家としての成功を夢見て絵を描いていました。しかし絵画表現に寛容なオランダですら、イヌメの描く抽象絵画は、展覧会に出品するたび周囲の人から「何を描こうとしているのか?」「何を表現したいのか?」などと絵の説明を求められ、当然絵が売れることもありませんでした。 |

「Tribute to Klee…」1976年 |

アトリエでの制作風景 |

|

|

「1987年に鶏をモチーフにした絵を展示会に出品したところ絵を見に来たお客さんが自分の絵の前で立ち止まり、描かれた鶏を見て首を傾げながらにっこり笑って絵から離れていった。その時、自分の表現したものが鑑賞者にダイレクトに伝わる実感が初めて得られた」とイヌメは語っています。 それが転機となり、以来イヌメの作品にはデフォルメされた動物が描き込まれるようになります。 |

一枚一枚が違う版画

|

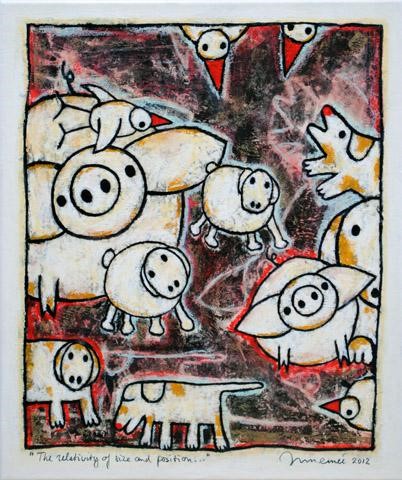

イヌメの描く動物はオランダで人気を博し、版画出版の提案やキャラクターグッズの制作依頼が来るようになります。版画制作にもイヌメの豊かな才能が発揮され、そのこだわりは紙選びから始まりました、試行錯誤の末選ばれたマルベリー紙はタイ製の手漉きの紙ですが、柔らかな独自の風合いがありイヌメの描く絵の質感ととてもよく合います。しかし、手漉きの紙は本来版画用としては適さず刷りむらが出ますが、刷り上った後イヌメ自身が確認し刷りむらに色を加え、チェックしながら修正していきます。最後に限定数と通し番号を入れますが、手彩色を施す際、その時のインスピレーションによって加筆されるため一枚一枚仕上がりが異なります。また、イヌメ版画の魅力は版画が均質に作られた単調な複数芸術となってしまわないよう版画を刷るとき大きめの紙に刷り、不要な余白の部分を折り返し、折り目を湿らしたスポンジで濡らし、ちぎることによって版画の一枚一枚が版画の域を超えたひとつの作品となるようこだわり貫いて作られています。 |

マルベリー紙の柔らかな風合い |

信頼と尊敬から生まれる版画

|

現在、彼の幼なじみで作家でもあるジョン氏が版画制作を担当しています。版ごとや紙の状態により微妙に圧力やインクの量を変えるのは機械では不可能なためすべての作業は手作業で行います。そのため版画が完成するまで数ヶ月かかることもあります。

イヌメがジョン氏とともに版画制作を手がけるようになったのは、幼なじみであるという理由だけではありません。イヌメによればジョン氏のすばらしい仕事への尊敬の念と、すべてを言わなくても通じ合える感覚など、イヌメが表現したいものを完璧に具現してくれるからとのことです。 |

イヌメさんとジョン氏 |

イヌメが作り出した独自の技法(マルベリー転写法)

|

|

|

イヌメのミクストメディアはちょっと変わった方法で作られています。支持体となるのはキャンバスやボードですが他の画家のようにいきなりそこに描くわけではありません。まずは版画と同じ厚手のマルベリー紙をキャンバスにのりを塗り包み込むように貼ります。 次にアクリル絵の具の黒に少し赤を混ぜ合わせたものを板の上にゴムのローラーで薄く広げていきます。その上に薄い紙を載せ鉛筆で絵を描いたり圧力を加えると紙の後ろに絵の具が付きます。その下絵を描く時は素早くインスピレーションで気に入る線が描けるまで描いては捨て描いては捨てを繰り返します。そのようにして何枚かの絵を描いた後、乾かして先に紙を貼ったキャンバスにのりで貼っていきます。 その後、オイルパステルで色づけをしていきます。オイルパステルで描かれた後、テレビン油(油絵の具の薄め液)で色を滲ませたり拭き取ったりします。時には金属のヘラで削ったり、加筆したりと絵肌を整えていきます。 |

|

イヌメが考案した独自の技法(マルベリー転写法)で作られる作品はぬくもりのある優しい質感となり、そのマチエールもイヌメ作品の魅力の一つです。長い試行錯誤の時代を経て蓄積されたテクニックが、イヌメの作品を味わい深いものにしています。しかし、長々とイヌメの魅力を語ることより

「彼の作品をどのように観るかは、実のところ大した問題ではない。一日の終わりにイヌメの作品を観れば、私はいつでも幸せな気分になれるのだから。」

本作品集に寄せられた美術評論家ピーター・バッカー氏のこの一言が最も的確にイヌメの魅力を語っています。 |

|

モチーフに隠されたメッセージ

|

イヌメの描く動物たちは鶏、ふくろう、豚、羊、ねずみ、カメ、カエル、ミミズなどどこにでもいて皆が関心を持たない生き物たちです。 イヌメは言います。「鶏はオランダ国内に4800万羽もいるが誰も関心を示さないし、まして敬意をはらうことなどない。人間は生き物の頂点に立っていると思っているが決してそんなことはない。地球は全ての生き物が共存できることによって成り立っている。だから自分はあえて皆が目を向けない生き物を取り上げてやりたいし彼らも大切な仲間だということを伝えたい。だから強さを象徴するようなライオンやトラは自分のテーマから外れるし、また攻撃的なイメージのサソリ、ヘビなどのような生き物を描こうとは思わない。」 またイヌメは生き物たちを愛らしく表現しているばかりではありません。イヌメの描く生き物たちにはそれぞれ作家の強いメッセージが込められています。ひとつは「みんなが幸せになれますように」というメッセージです。 |

|

「7」のひみつ

|

例えば夜カメがゆっくり歩む場面を描いた作品があります。カメは多産なことから豊饒や繁栄を象徴しております。またカメの甲羅の斑点や満月に輝く星の数は幸運を表す「7」です。カメは歩みが遅くとも首をもたげ輝かしい未来へと着実に進んでいるのです。地球上の生き物たちがこのカメのように希望溢れる幸せな世界に進んでほしいというメッセージが込められているのです。 |

|

仲の悪い犬と猫?

|

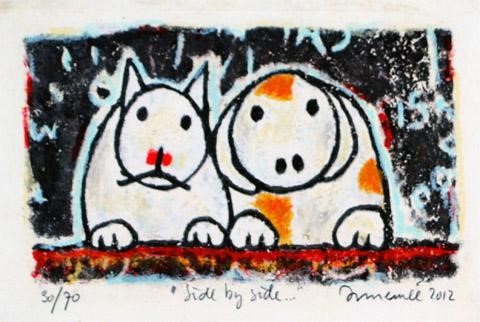

もうひとつの大切なメッセージは「皆なかよく平和に暮らそう」というメッセージです。日本では犬猿の仲といいますが西洋では犬と猫はあまり相性が良くないようです。ちょっと古い言い方ですが It’s raining cats and dogs.といえば「どしゃぶり」ですしfight like cat and dog といえば徹底的に勝敗の決着がつくまで戦う意味になります。ところがイヌメの作品ではこのあまり仲の良くない動物たちが平和に肩を寄せ合いながら共存しているのです。 |

|

食料ではなく同じ世界の生き物として

|

イヌメの好きなモチーフに鶏とミミズがあります。鶏にとってミミズは「食料」ですしミミズにしてみれば鶏は天敵です。しかしながら鶏とミミズはイヌメの世界のなかに違和感なく心地よく収まっています。異なる種類の生き物たちが一つの世界に仲良く平和に共存している姿を描くことで地球上の生き物たちが違いを越えて平和な世界を築いて欲しいというメッセージを伝えようとしているのです |

|

作品のタイトルと想いについて

|

作品のタイトルはイヌメにとってとても大切なものなのです。イヌメは言います。「言葉は詩的に表現することで、より深い想いを伝えてくれ、それは私の作品に特別な意味をもたらせてくれます。私にとって芸術とはいろいろな感情が湧き出るもの・・・そして目で見るだけでなく耳から聴くことでも伝えられるものです。私にとってタイトルとは音と詩的な側面を持つものであり、私の心の中にあるいくつもの感情の襞にとどくものなのです。 素晴らしい宇宙の中のこの美しい惑星-地球に住む私たち人間の役割というものをより深く理解したいという私の考えを伝えるために動物たちを描き続けること、それは私の喜びです。私たち人間がこの地球上で最も重要な生き物であるという考え方は私にとっては愚かなことに思えるのです。 私は作品を通して私が信じている調和と理解に満ちた世界を表現したいのです。私たちの地球の大きな問題を私は十分認識しております。より良き世界にしたいと願うすべての人のために芸術を通じてインスピレーションとしてのより良き世界を創造していきたいと思っております。」 |

「silent presence・・・・」(無言の同席・・・・) |

多くのファンで賑わう来日展の様子 |

|

|

また全国で来日展を開催するなど、イヌメさんは、ファンとの交流を大切にしています。 翠波画廊では、ハンス・イヌメの新作ミクストメディア、水彩、版画、オブジェなどを多数取り揃えております。 新築のお部屋に、またプレゼントにもイヌメ作品はいかがでしょうか。どうぞお気軽にお問い合わせください。 |