平山郁夫 高価買い取りができる理由

平山郁夫の人気の高いシルクロードをテーマとした銅板画、木版画、シルクスクリーン、リトグラフ版画作品など

多くの作品を取り扱い販売してきました。

今の時点でも翠波画廊のお客様の中には平山郁夫の作品をお探しの方が多くいらっしゃいます。

お客様から買取させていただいた平山郁夫の作品は翠波画廊にとって重要な仕入れです。

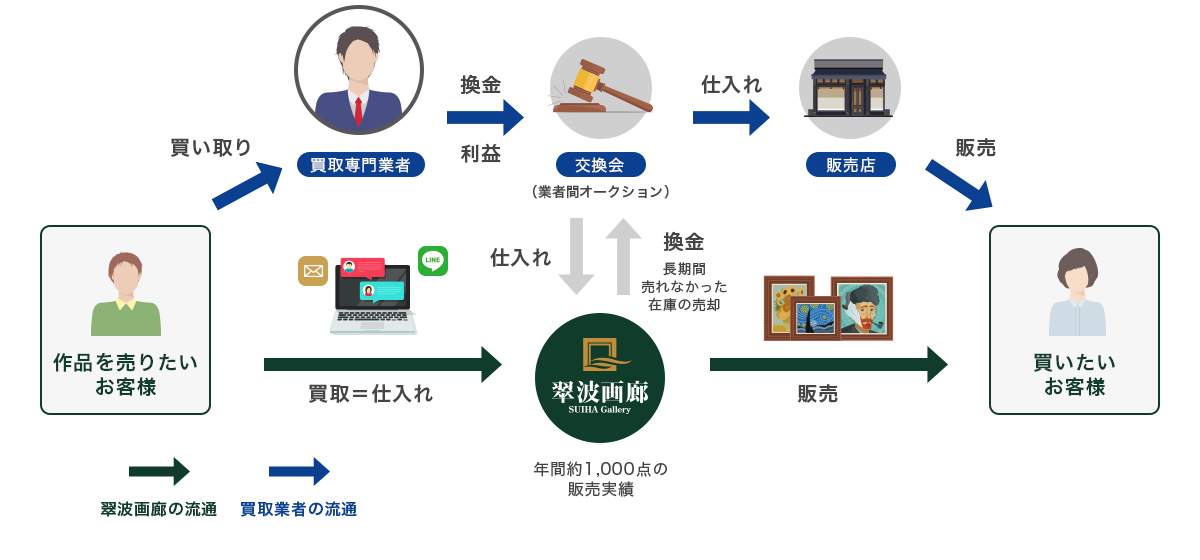

買取の仕組み

セカンドマーケット(二次市場)で売り買いのできる美術品にはおおよその相場があります。

作品相場は専門業者だけが参加できる交換会(オークション)で需要と供給の関係によって決まります。

私たち美術商が売り買いする時の値段、業者が仕入れをする時の判断基準は交換会で取引された価格が基準となります。

平山郁夫作品を

価値に見合った適正な価格で

大切にされてきた作品を大切にしてくださる

次のお客様へ橋渡しをさせていただきます。

お客様のご希望に合わせた

対応をさせていただきます

- 1、現金での買い取り(現金化をお急ぎの方)

- 2、委託でのお預かり(急いではいないので、高く売りたい方)

- 3、国内外のオークションへの出品代行

ご相談・査定無料

3つの約束

約束

1

小売りで培った、

まごころの接客

絵をお買い求めいただくお客様、絵をお売りになりたいお客様共にご満足いただけるよう、お客様第一で活動しております。

約束

2

長年の実績から

相場に基づいた適正な査定

年間1500点ほどの作品を販売していく中で同数の作品の仕入れを行っております。仕入れで養った相場観をいかして適正な査定価格を出させていただきます。

約束

3

大切にされてきた

作品を

次のお客様へと橋渡し

家で大切にされてこられた美術品を大切にしてくれる次のお客様へと橋渡しさせていただきます。

平山郁夫作品の査定ポイント

買取価格は図柄によって大きく変わります。その作家の代表的なモチーフや人気図柄の場合は、特に高価買取させていただいております。

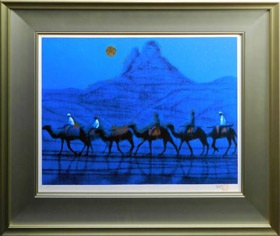

画家としての転機となった「仏教伝来」を発表後、奈良の法隆寺・薬師寺など寺院を描いた作品は大変人気で買取価格も高額になっています。昼間を黄色の基調に、夜を群青でそれぞれ表現した画風は多くのファンを魅了しています。平山は自らの足で仏教伝来の源流を訪ね、アフガニスタンから中央アジアを巡った旅で見た情景をシルクロードのシリーズとして描きました。砂漠をらくだと歩む構図や、荒れ果てた歴史ある遺跡、現地で出会ったそれぞれの民族の人たちの人間の痕跡を探し求め、評価の高い作品の数々を残しました。特に、朝の太陽が昇る中、あるいは月明かりの下を歩くらくだの一行を描いた作品など、シルクロード風景で砂漠をらくだとキャラバンする構図は多くのコレクターがご購入を希望されているで高額買取させていただいております。

また、作品の状態によっても査定額は大きく変わりますので、きれいな状態で保存されていればそれだけ高額査定となります。

状態が悪いと、修復費用が必要となるために査定額が下がってしまいます。平山郁夫作品の場合、薄い岩絵の具を重ねた筆致で描いているので、通常の保管では絵の具にひびやワレ、剥落やシミが発生するケースは少ないですが、湿度や乾燥の繰り返しで作品の状態が悪くなる場合があるので、確認は必要です。晩年は寺内游神堂さんの金泥を用いた額装に入っているのが特徴で、査定の際にこの額装も判断の要素の一つとなります。

平山郁夫の肉筆作品の鑑定は 現在東京美術倶楽部鑑定委員会で行っております。肉筆作品の場合、買取には鑑定書が必要となりますので、鑑定書がついているかをお確かめください。

<特に高価買取対象図柄>

シルクロード風景

<保存状態>

画面上にヒビや割れ、剥落やシミなどがないかを拝見します。 状態が悪い場合は修復が必要となる場合もあるため、査定額が下がります。

平山郁夫作品の鑑定機関

翠波画廊では、平山郁夫の日本画は、日本で公式の鑑定機関とされる東京美術倶楽部の鑑定書付きのものだけを取り扱いご紹介しています。

<肉筆作品の場合>

メールで作品画像をお送りください。

買取査定価格をお伝えします。

作品と東京美術倶楽部への鑑定料(実費30,000円)をお預かりします。鑑定後、即金にて買取いたします。

※鑑定期間は2週間~1ヶ月。

※もし平山作品と認められなかった場合は、当社配送料負担にて作品をご返却いたします。

翠波画廊では、平山郁夫作品の販売も行っております。

平山郁夫の絵画・版画作品のご購入をお考えの方は、お気軽にご相談ください。販売作品一覧はこちら

3つの安心

安心

1

ご相談、

お見積もりなど、

査定は無料

今の相場を知りたい、買取価格を知ってから売却を検討したい等、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

安心

2

8日以内なら

キャンセル可能

(出張買取時)

8日以内でしたら、買取キャンセル、返品の対応をさせていただきます。(店頭買取の場合は対象となりません)

安心

3

個人情報保護

セキュリティ管理

翠波画廊では、しっかりとしたセキュリティ管理のもと、お客様の大切な個人情報の徹底管理を義務付けております。ご安心ください。

平山郁夫 絵画買取の流れ

STEP1

無料査定お申込み

STEP2

査定結果のご連絡

STEP3

買取方法の選択

STEP4

お支払い

ご相談・査定無料

平山郁夫 略歴

IKUO HIRAYAMA

| 1930年 | 平山郁夫、広島県に生まれる。 |

|---|---|

| 1947年 | 東京美術学校日本画予科に入学。 |

| 1952年 | 東京美術学校日本画科を卒業。東京芸術大学美術学部日本画科副手となる。前田青邨に師事。 |

| 1953年 | 第38回院展に初入選。東京芸術大学日本画科助手となる。 |

| 1954年 | 第9回春の院展で初の奨励賞受賞。(以後2回受賞) |

| 1959年 | 原爆の後遺症で制作面でも行き詰まっていたが、第44回院展に「仏教伝来」を出品し、制作上の転機となる。 |

| 1960年 | 第45回院展に「天山南路(夜)」を出品。仏伝シリーズの制作をはじめる。 |

| 1961年 | 第46回院展の「入湟槃幻想」で日本美術院賞受賞。東京国立近代美術館買い上げ。日本美術院特待に推挙される。 |

| 1962年 | 第47回院展の「受胎霊夢」で日本美術院賞受賞。第1回ユネスコ・フェロープによリヨーロッパヘ留学。 |

| 1963年 | 第48回院展の「建立金剛心図」で奨励賞(白寿賞・G賞)受賞。 |

| 1964年 | 日本美術院同人に推挙される。第49回院展の「仏説長阿含経巻五」「続深海曼茶羅」で文部大臣賞受賞。

東京芸術大学美術学部日本画科講師となる。 |

| 1966年 | 東京芸術大学中世オリエント遺跡学術調査団に参加しトルコヘ。

イヒララ渓谷の中世キリスト教寺院、修道院の壁画模写に従事。 |

| 1968年 | 中央アジアを旅行。仏教伝来の源流を訪ね、この旅行がシルクロードに情熱を傾ける発端となる。 |

| 1973年 | 東京芸術大学教授となる。

高松塚古墳壁画の現状模写に従事。東京芸術大学イタリア初期ルネッサンス壁画調査団に参加。 |

| 1976年 | 第8回日本芸術大賞を受賞。イラン・イラク・シリア・エジプト・トルコにて平山郁夫日本画展開催。 |

| 1977年 | 第11回仏教伝道文化賞を受賞する。 |

| 1978年 | 第63回院展「面禅院青邨先生還浄図」で内閣総理大臣賞受賞。 |

| 1979年 | アテネ・北京・広州にて平山郁夫日本画展開催。中国スケッチ旅行で初めて敦煌を訪れる。 |

| 1980年 | 奈良薬師寺玄奘三蔵院の壁画制作に取り組む |

| 1981年 | 日本美術院理事となる |

| 1983年 | 第1回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加。 |

| 1985年 | 北京中央工芸美術学院外国人名誉教授となる。第2回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加。 |

| 1987年 | 第3回東京芸術大学敦煌学術調査団に団長として参加。 |

| 1988年 | 東京芸術大学学術部長となる。ユネスコ親善大使に任命される。文化財保護振興財団が発足。理事に就任。 |

| 1989年 | 日本楼蘭学術文化訪問団団長として楼蘭遺跡を訪問。東京芸術大学第6代学長となる。 |

| 1991年 | フランス国立ギメ東洋美術館で「平山郁夫シルクロード展」開催。フランス政府よりコマンドール勲章を授与される。 |

| 1992年 | 中国日中国交正常20周年会議に出席。早稲田大学名誉博士となる。 |

| 1993年 | アンコール遺跡救済特別企画「平山郁夫の眼と仕事」を開催。 |

| 1994年 | 黒部峡谷を取材。宇奈月町制施行40周年記念特別講演を行う。 |

| 2009年 | 12月 永眠。 |

買取ジャンル

買取ジャンル一覧出張買取地域

作品の点数によっては、

出張買取も致しております。

北海道

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖縄県